Desde 1864 hasta la actualidad, las elecciones legislativas de medio término reflejaron los cambios políticos, las reformas electorales y las disputas entre oficialismo y oposición. Un recorrido por más de un siglo y medio de historia argentina que ayuda a entender el presente.

Los primeros comicios: voto cantado y control oficial

Aunque ya la Constitución de 1853 establecía la renovación parcial de la Cámara de Diputados cada dos años y la del Senado por tercios cada tres (este último de manera indirecta), los conflictos políticos vigentes en nuestro país recién permitieron una elección de medio término —aunque distante del formato actual— en el año 1864.

El oficialismo, liderado por el entonces presidente Bartolomé Mitre, se quedó con la gran mayoría de las bancas a renovar, a través de candidatos propios y aliados.

En la provincia de Buenos Aires (gobernada por el mitrista Mariano Saavedra, hijo de Cornelio, presidente de la Primera Junta Patria), se eligieron seis diputados. De los registros surgen catorce candidatos, siendo los electos respaldados por más de siete mil votos cada uno.

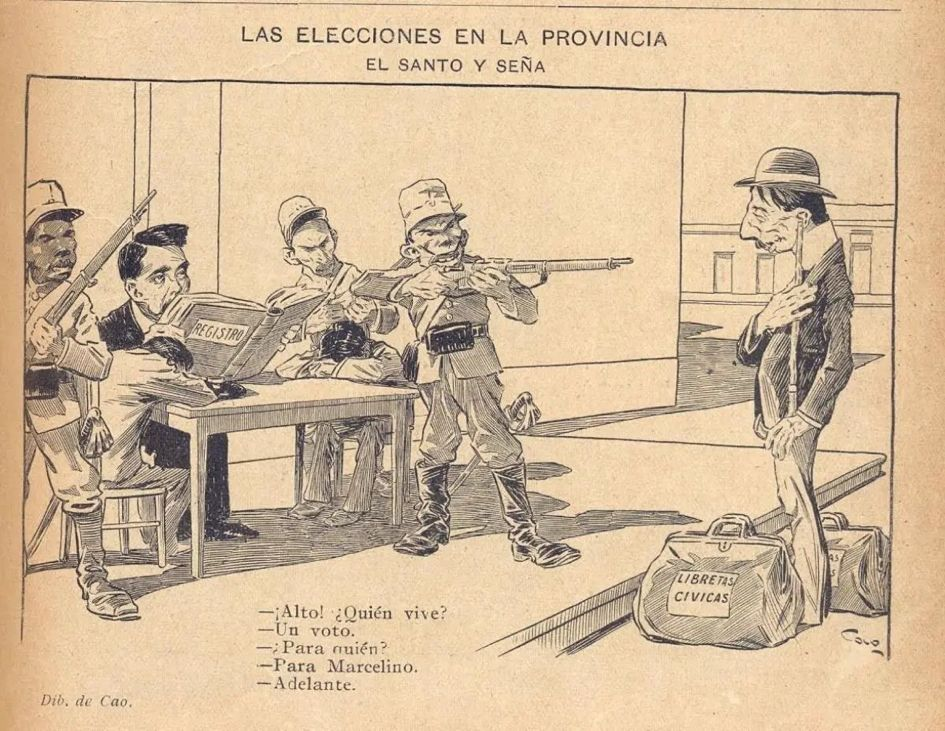

El sistema de elección era todavía muy precario y fácil de manipular por las autoridades. No habia partidos politicos como hoy, el sufragio era “cantado”, voluntario y requería inscripción previa. Uno de los diputados nacionales electos fue Marcelino Trinidad Ugarte, quien luego ejerciera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores con Mitre y que es tatarabuelo del recién designado ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La Ley Sáenz Peña y el ingreso del pueblo al voto

Unos años después, en 1912, se produce el “debut” de la llamada Ley Sáenz Peña, que establecía el voto universal (aunque al uso de la época, solo para los varones), secreto y obligatorio.

Después de años de promover la “abstención revolucionaria”, la Unión Cívica Radical, liderada por el futuro presidente Hipólito Yrigoyen, accedió a participar de las elecciones conforme con las garantías otorgadas por el presidente Roque Sáenz Peña. La participación popular llegó por primera vez a superar el 60%.

El Partido Autonomista Nacional y sus aliados conservadores obtuvieron la mayoría de las bancas, pero el radicalismo logró una porción importante y el socialismo logró meter dos diputados en la Capital Federal.

En la provincia de Buenos Aires, el radicalismo desistió de participar por falta de transparencia (el gobierno provincial, en manos del conservador José Inocencio Arias, no acompañaba la línea de apertura del gobierno nacional).

Los quince diputados electos se repartieron diez para el Partido Conservador (hoy Partido Demócrata) y cinco para la mitrista Unión Cívica. Entre los conservadores electos se destacó el futuro canciller argentino y Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas.

El peronismo y la ampliación democrática de 1954

Otra elección de medio término de relevancia fue la de diputados nacionales del 7 de marzo de 1948.

Esos comicios fueron los últimos hasta este domingo en que, en la provincia de Buenos Aires, se desdobló la elección nacional de la provincial (práctica habitual hasta entonces).

Fue también la última elección donde solo votaron varones y la última en la que quedaron excluidos de votar los habitantes de los entonces denominados territorios nacionales de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Chaco y Formosa. La participación superó el 75% del padrón.

En la provincia de Buenos Aires, gobernada por Domingo Mercante, el triunfo correspondió al oficialismo del debutante Partido Peronista, que unificó a los diferentes espacios políticos que habían apoyado la candidatura de Juan Perón dos años antes.

El peronismo obtuvo dieciséis diputados (entre ellos, el futuro gobernador bonaerense Oscar Bidegain) y el radicalismo los siete restantes, incluido el entonces emergente líder partidario Ricardo Balbín. Sin representación quedaron conservadores, socialistas y comunistas.

La elección legislativa de 1954 —que incluyó además la elección del vicepresidente de la Nación tras la muerte de Hortensio Quijano— se destacó por ser la primera elección de medio término en la que participaron mujeres.

Como en 1951, el Partido Comunista volvió a promover una candidata a vice, Alcira de la Peña.

También fue la última elección de medio término hasta 1985 celebrada en el marco de un gobierno democrático sin proscripciones aunque el socialismo desistió de participar aduciendo falta de garantías. La participación fue récord, llegando casi al 86%.

Tras la reforma constitucional de 1949, el sistema de elección se modificó y los diputados fueron electos por circunscripciones uninominales, favoreciendo al oficialismo peronista.

En Buenos Aires, gobernada por Carlos Aloé, el peronismo obtuvo 22 de los 23 diputados a elegir (el otro fue para la UCR). También ganó la única banca de senador nacional. Las restantes fuerzas —conservadores, comunistas y el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN)— no obtuvieron representación.

Proscripciones y retorno democrático

La elección de 1965, celebrada bajo la Constitución reformada en 1957, fue la última por dos décadas.

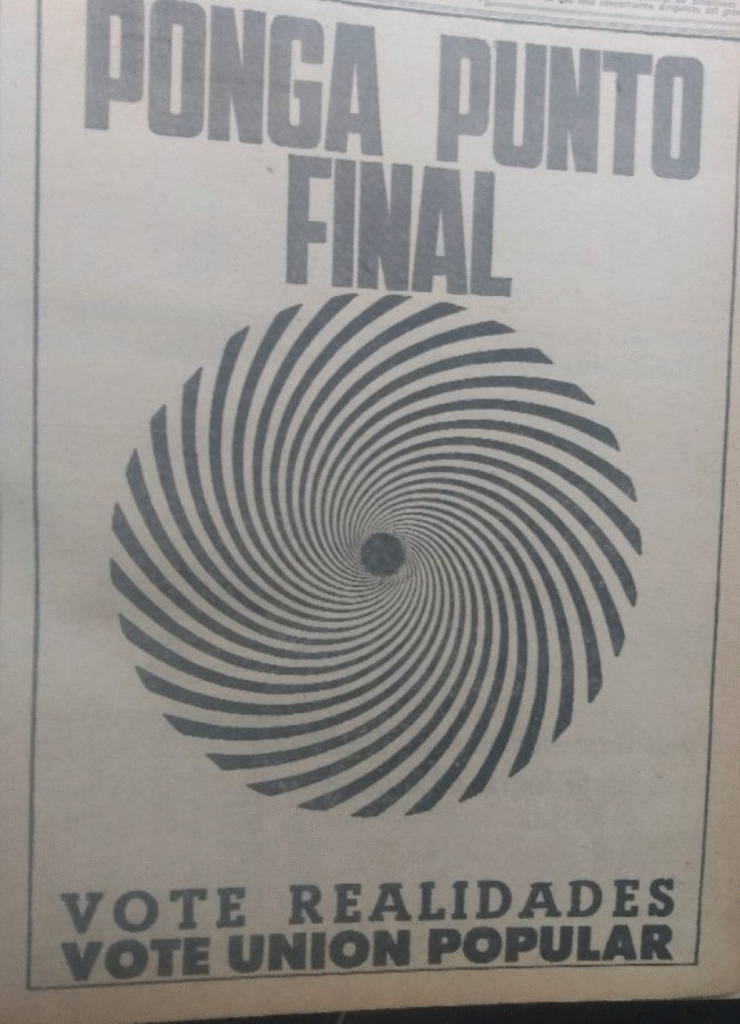

El presidente radical Arturo Illia levantó parcialmente la proscripción del peronismo – no de Perón, permitiendo la participación de dirigentes peronistas bajo la bandera del partido Unión Popular. La participación llegó al 84% y el neoperonismo se impuso, demostrando su vigencia pese a los años de persecución.

En la provincia de Buenos Aires también triunfó Unión Popular con el 41% de los votos, obteniendo catorce de los veintiséis diputados.

La UCR, gobernante del distrito con Anselmo Marini, logró nueve, y otras fuerzas menores como la UCRI (hoy Partido Intransigente), la Unión Conservadora (hoy Partido Demócrata) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) obtuvieron uno cada una.

Los socialistas, en sus dos versiones Democrático y Argentino, los demócratas cristianos, los demócratas progresistas y el Partido Conservador Popular, entre otros que participaron, no obtuvieron representantes. El Partido Comunista, por su parte, seguía proscripto.

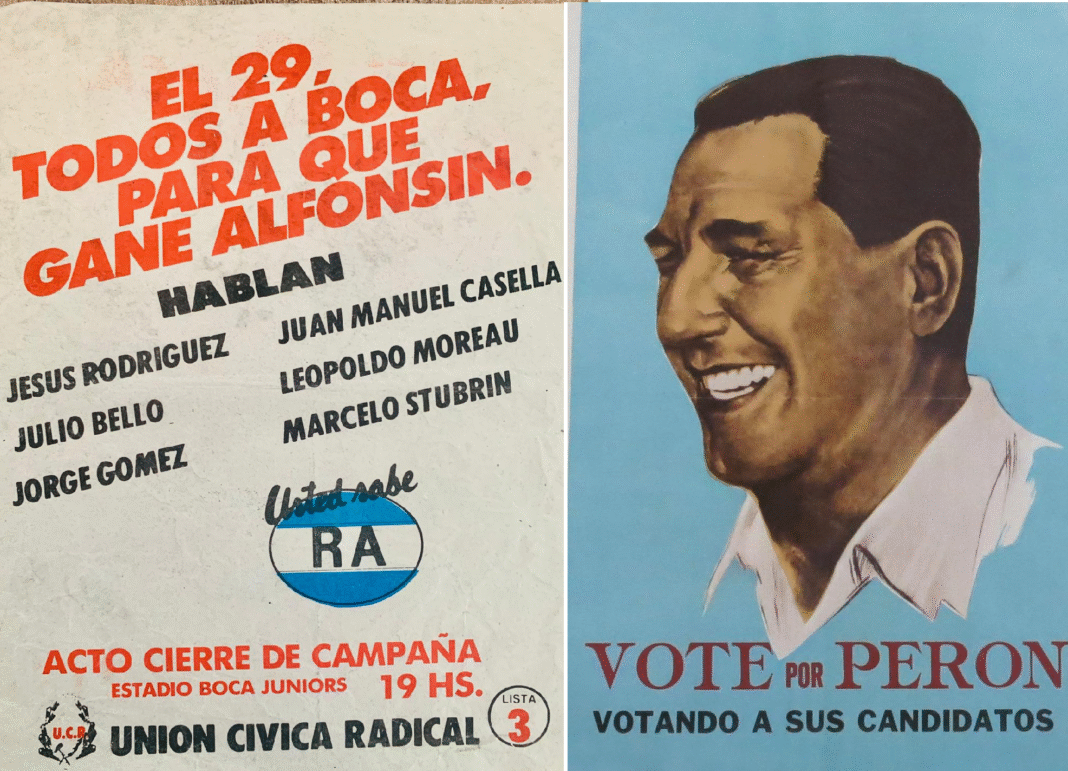

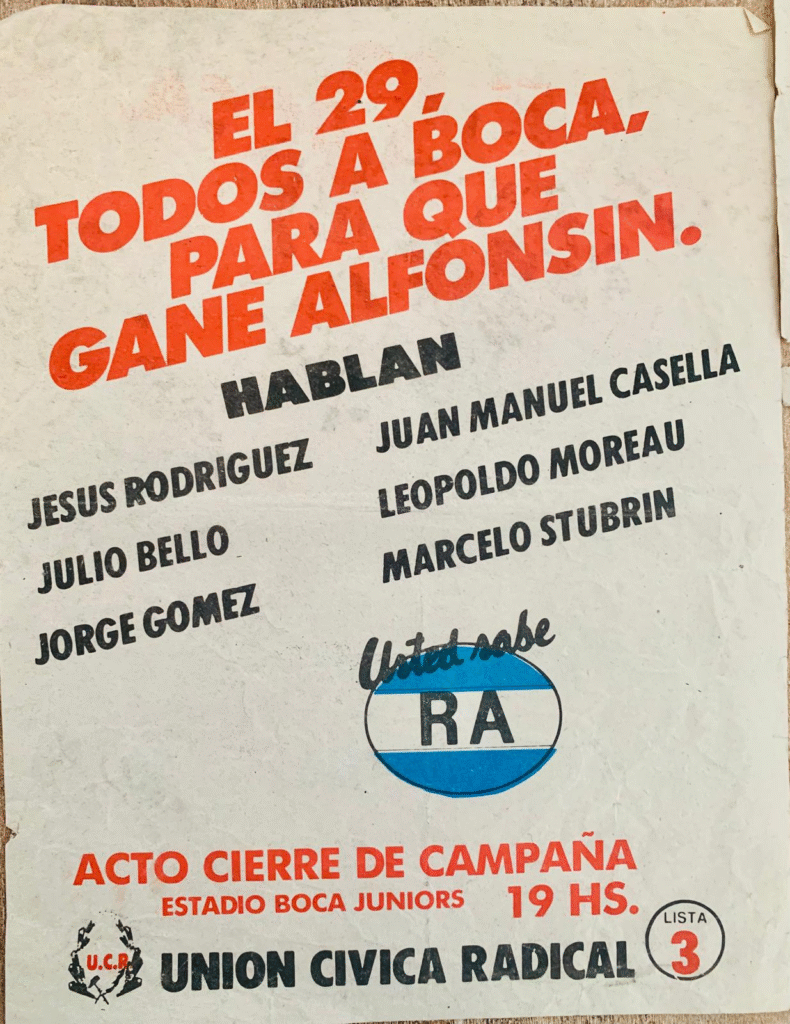

Por último, la elección de 1985 marcó el primer test electoral del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Con una participación del 84% del padrón, la UCR obtuvo el 43% de los votos y mantuvo la mayoría en Diputados. El radicalismo triunfó en casi todo el país, salvo en Corrientes, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.

En la provincia de Buenos Aires, gobernada por Alejandro Armendáriz, el oficialismo se benefició de la división del peronismo: un sector liderado por el futuro Gobernador Antonio Cafiero rompió con el partido y conform junto al Partido Demócrata Cristiano, el Renovador y otros el Frente Renovador Justicia Democracia y Participación, mientras el oficialismo, encabezado por Herminio Iglesias, se presentó como Frente Justicialista de Liberación incluyendo ademas del PJ al Frente de Izquierda Popular (continuidad del PSRN hoy desaparecido) y al MID.

La lista radical encabezada por el actual diputado kirchnerista Leopoldo Moreau obtuvo el 41,4% de los votos y 16 bancas; el FreJuDePa de Cafiero logró el 26,6% y 11 diputados completando el podio el PI del ex Gobernador Oscar Alende con 10% y 4 diputados

También accedieron a bancas el Frejuli, 9,8% y 3 bancas y la llamada Alianza del Centro (UCEDE + Partido Conservador Autonomista, hoy PD) que con casi 4% metió un diputado. Sin conseguir bancas quedaron la entonces novedosa alianza de comunistas y trotskistas del Frente del Pueblo, los unificados socialistas y el fallido experimento electoral del Director del diario Ambito Financiero, Julio Ramos entre otros.

De las urnas del siglo XIX al tablero global de Milei

Este domingo, Argentina y la provincia de Buenos Aires vuelven a vivir elecciones de medio término que, por esos extraños rulos que tiene la historia, pasaron de ser una más en la ya consolidada democracia argentina —cuya única novedad eran, tal vez, la Boleta Única y el desdoblamiento bonaerense después de ochenta años— a convertirse en un proceso observado por el mundo.

En el tablero actual, la pulseada no solo es entre oficialismo y oposición, sino también entre potencias globales. Estados Unidos y China disputan su influencia en el país gobernado por Javier Milei, mientras la sociedad argentina enfrenta un nuevo examen político.

Curiosamente, la elección de medio término con más repercusión global en la historia argentina, en el marco de la apatía y desilusión reinante, sea la que menos gente convoque a votar al menos desde la sanción de la Ley Saenz Peña.