La casa había comenzado a llenarse con los murmullos de siempre: saludos apagados, rostros cansados, tazas de café tibio o mates inundados de tristeza, y la sombra de la resignación. El joven había muerto, dijeron. Lo había hecho de manera violenta, bajo las ruedas de un camión cargado de caña. No había espacio para las dudas: la madre había reconocido el cuerpo. La Justicia de Tucumán había sellado con papeles la tragedia. El ataúd reposaba en el centro del salón, custodiado por velas que tiznaban el aire de humo lento.

Las vecinas, las de siempre, se turnaban entre rezos y susurros, atajando lágrimas que parecían surgir más de la costumbre que de la certeza. En esa penumbra rutinaria, nadie podía imaginar que la historia que estaban protagonizando rozaba lo inverosímil.

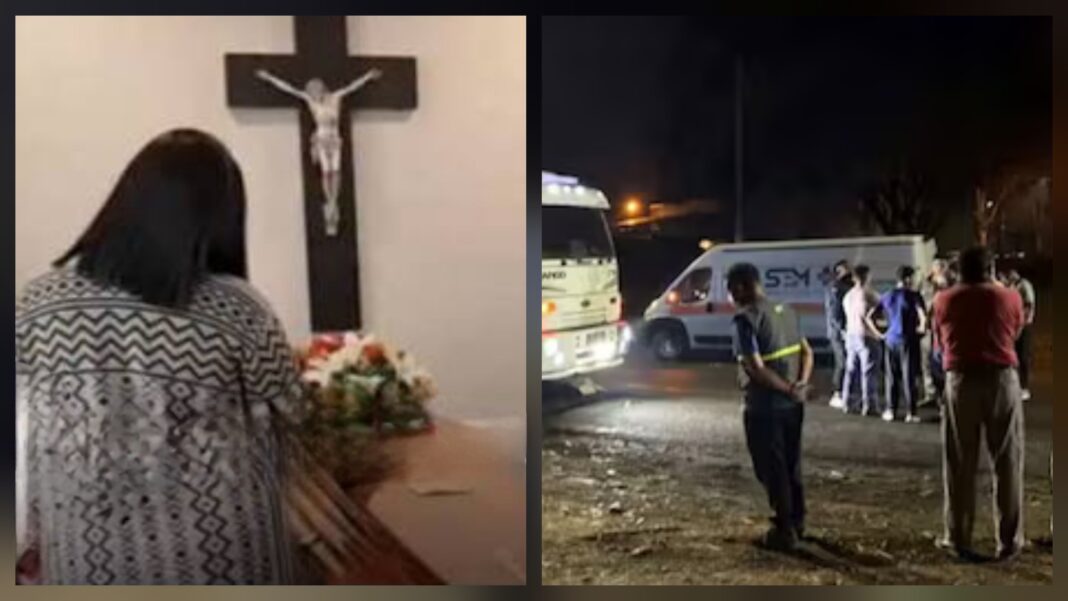

El fiscal Carlos Sale había caratulado el hecho como homicidio culposo, aunque las primeras pericias apuntaban a un posible suicidio. Luego del hallazgo del cuerpo, una mujer se presentó en la comisaría de Alderetes y lo identificó como su hijo. Con esa declaración, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a la familia, sin imaginar lo que sucedería después.

El joven apareció en medio de la despedida

Pasada la medianoche, un murmullo quebró la monotonía. Una sombra se recortó en la puerta y una voz, quebrada pero firme, emergió: “Estoy vivo”.

El silencio fue un relámpago, seguido de gritos, sollozos, algún vaso roto en el suelo. El “muerto”, con sus ojos rojos y su andar vacilante, había regresado a su propio velorio.

Lo miraban incrédulos: unos lloraban más fuerte, otros retrocedían como si un espectro los hubiese atravesado. Una vecina lo resumió después con brutal simpleza: “Quedamos helados”.

El muchacho explicó que no había estado muerto sino vagando durante algunos días, sumido en una nube de drogas y ausencias. Ignoraba la ceremonia que lo esperaba en casa, ignoraba que un cuerpo extraño y sin nombre había ocupado su lugar en el ataúd.

La policía local fue llamada con urgencia. El cajón, con aquel otro joven —ahora anónimo y sin pasado conocido—, fue retirado y devuelto a la morgue judicial. Allí descansa todavía, en una heladera sin epitafio, como un acertijo que nadie se apura a resolver.

El cuerpo sin identificar y las dudas judiciales

El fiscal habló de protocolos, de identificaciones fallidas, de un error humano inevitable. Los vecinos, en cambio, hablaron de madres que no duermen, de hijos que se pierden entre adicciones, de la incertidumbre de no saber si están vivos o muertos hasta que alguien golpea la puerta.

La historia, más que un episodio policial, reveló la fragilidad de una sociedad donde la vida y la muerte se confunden con facilidad. No hay certezas, apenas trámites.

“Es la realidad que viven las madres de los jóvenes que son adictos”, advirtió María Laura García, referente comunitaria. “Se van de la casa y no regresan más. Uno nunca sabe lo que les puede pasar o si están vivos. Es un drama”.

Y lo que debía ser una despedida terminó convertido en una crónica de lo imposible: un muerto que volvió, un vivo que nunca dejó de estarlo y un cadáver que nadie reclama.

El rumor de esa noche sigue circulando: que no hay mayor espanto que velar a un desconocido creyendo que es tu propio hijo. Y que el verdadero horror no está en los muertos que regresan, sino en los vivos que se pierden sin dejar rastro.