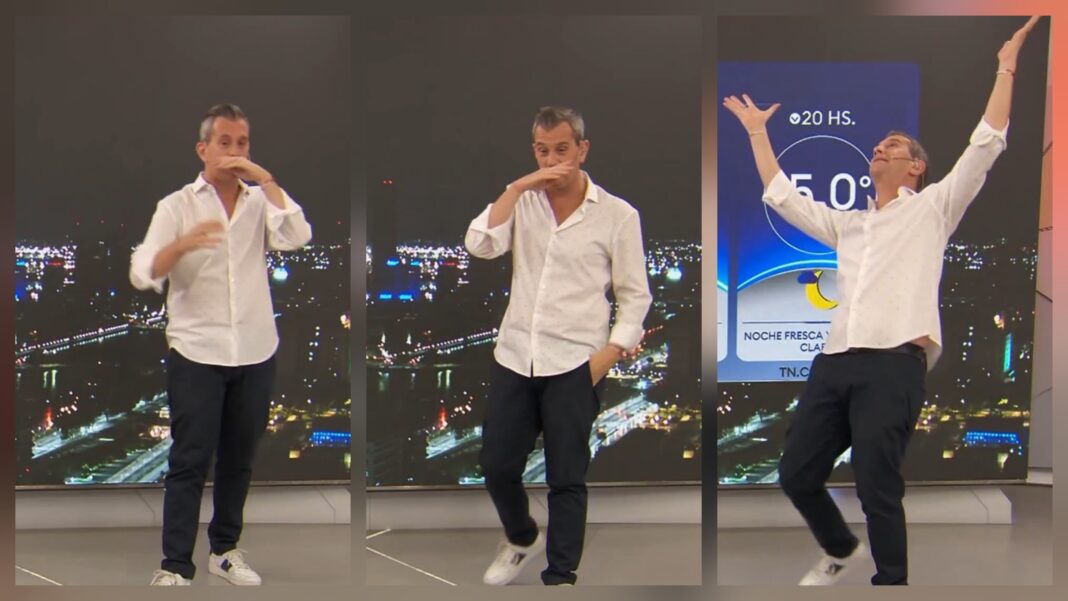

El sábado 4 de octubre, una tormenta azotó gran parte de la Provincia de Buenos Aires. El meteorólogo Matías Bertolotti analizó el fenómeno climático en la señal de noticias TN del Grupo Clarín. En ese contexto, se refirió a la tradicional peregrinación a Luján, que ese mismo día convocó a miles de fieles caminando hacia la Basílica.

“Lo de la peregrinación a Luján fue denigrante, terrible”, lanzó Bertolotti en tono indignado. Y añadió: “Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar… ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”.

Las palabras fueron suficientes para desatar una tormenta paralela en las redes sociales: cientos de usuarios lo acusaron de burlarse de la fe católica y de menospreciar una tradición religiosa con siglos de historia.

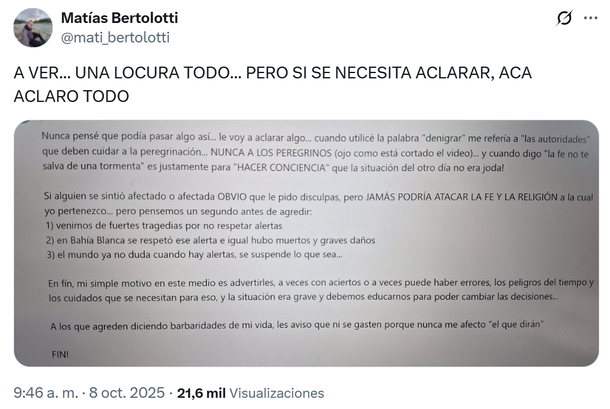

Ante la oleada de críticas, el meteorólogo publicó un extenso descargo en la red social X, intentando aclarar sus dichos. Allí escribió:

“Nunca pensé que podía pasar algo así… Cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a las autoridades que deben cuidar a la peregrinación, nunca a los peregrinos. (…) Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas, pero jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco”.

“Si ofendí…”: cuando el perdón pone condiciones

La frase “si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas” condensa una fórmula habitual del discurso público contemporáneo: una disculpa condicional, donde el emisor no asume responsabilidad directa, sino que traslada la ofensa a la percepción del receptor.

Desde un punto de vista lingüístico, se trata de una construcción hipotética y evasiva. El verbo “sentir” aparece como eje de la acción: el problema no es lo dicho, sino la sensibilidad ajena.

En términos pragmáticos —diría cualquier miembro de la Real Academia—, esa estructura introduce una atenuación del acto de disculpa, un “control de daños” más que una admisión de error.

Decir “si alguien se sintió ofendido” equivale a sugerir que tal vez nadie debió sentirse así, pero que, en caso de que alguien lo haya hecho, se lo lamenta. No hay reconocimiento del daño, sino un desplazamiento del foco.

La disculpa real, aquella que nace de la contrición, no admite condicionales: “Pido disculpas por lo que dije” expresa responsabilidad; en cambio, “si alguien se sintió ofendido” la diluye en la bruma del hipotético.

El discurso de Bertolotti continúa con explicaciones meteorológicas —“el mundo ya no duda: cuando hay alertas, se suspende lo que sea necesario”— y con un cierre defensivo:

“A los que agreden diciendo barbaridades sobre mi vida, les aviso que ni se gasten, porque nunca me afectó el qué dirán”.

Ese final, más desafiante que reflexivo, refuerza la impresión de que su disculpa no nació del arrepentimiento, sino de la necesidad de aplacar una crisis reputacional. En redes, las respuestas fueron inmediatas: “Cínico”, “No aclares que oscurece”, “No hay manera de justificar el tono burlón”, escribieron los usuarios.

Además existen capturas de pantalla de un posteo que luego borró en donde lejos de retractarse lo que hacía era subrayar y refrendar sus ofensivas palabras, lo que hace pensar que sus disculpas fueron un pedido o exigencia de la empresa para la que cumple funciones.

El episodio trasciende al propio responsable de contar la meteorología. Es un espejo de una práctica comunicativa cada vez más extendida: pedir disculpas sin sentirlas, o peor, pedirlas para no tener que sentir.

En el lenguaje —un territorio donde lo dicho pesa tanto como lo no dicho—, la sinceridad no se mide en longitud del texto, sino en la simpleza del verbo: “Pido perdón”. Todo lo demás, como el clima, es mero pronóstico.