La historia empezó en tinta: un editorial del diario Autonomía donde Yoliván Biglieri, periodista y dirigente radical, llamó “traidor” a Benigno Ignacio Varela por su participación en el derrocamiento del entonces presidente Arturo Illia. La palabra, en ese contexto, no era una simple acusación; era un puñal público sobre un viejo código de honor que, a pesar de todo, aún latía en ciertos ambientes militares y políticos.

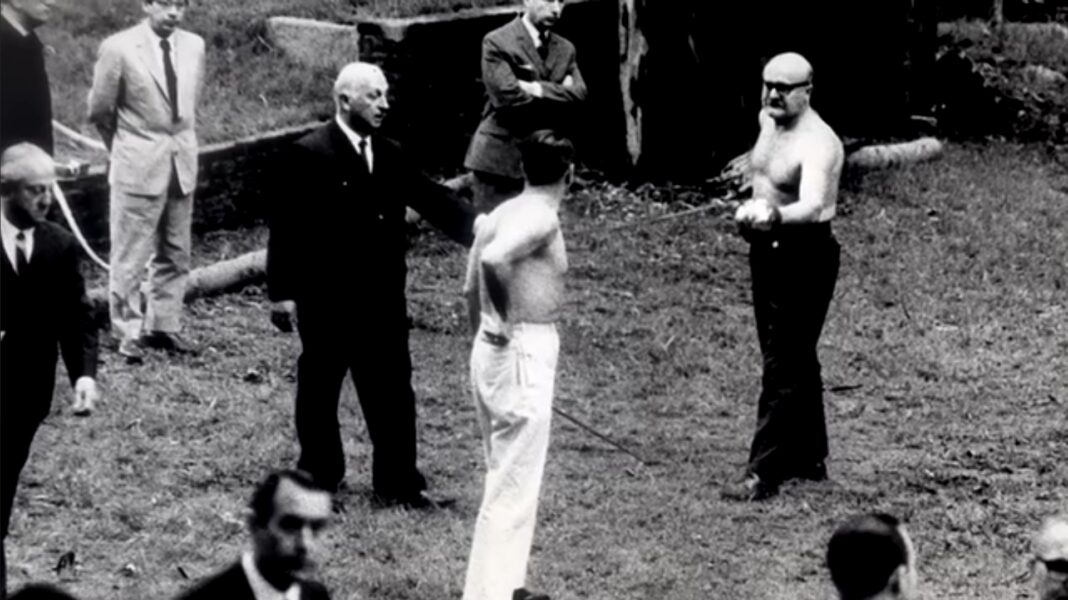

La respuesta no tardó: Varela exigió reparación. Lo que para muchos sería una querella o un juicio, para ellos tuvo que resolverse con el ritual más anacrónico imaginable: un duelo a sable. El lugar elegido para cerrar la cuestión fue una quinta de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, un escenario que condensó aquel contraste entre la cercanía a la ciudad y la sensación de retirada a otro tiempo.

Reglas y padrinos

Los duelos formales llevan siempre aparejados detalles que parecen de novela: padrinos por cada lado, condiciones, testigos y, en este caso, la presencia obligada de médicos.

Se acordó pelear a sable, con torso descubierto, en tres asaltos de dos minutos y descanso entre ellos; la condición expresaba un código: si las heridas impedían seguir, el combate debía suspenderse. Nadie quería una muerte en una quinta bonaerense, aunque la posibilidad flotara como amenaza tangible.

La elección del sable no fue caprichosa: evocaba la tradición militar y una estética del cuerpo a cuerpo que algunos seguían considerando más “limpia” que disparos a distancia. Para la Argentina fue, además un día inconscientemente histórico, la última vez que ese ritual se ejecutó con condiciones formales y testigos.

Treinta minutos de acero y sangre

El domingo 3 de noviembre de 1968 la quinta se transformó en pista de un enfrentamiento que nadie olvidaría. Ante un silencio tenso, Biglieri y Varela se enfrentaron. El choque fue duro y sostenido: hubo embestidas, cortes y la sangre empezó a correr.

Testigos contaron que el combate se extendió por cerca de media hora —un tiempo largo para algo que en teoría debía ser breve y concluyente— con series de embestidas que no daban tregua.

Las heridas en ambos contendientes fueron graves. Médicos presentes, al constatar la pérdida de sangre y el riesgo evidente, intervinieron y, por unanimidad, ordenaron suspender el duelo.

En esa decisión estuvo la mezcla de humanidad y cálculo: seguir expondría a la muerte, y la suspensión dejó la disputa irresuelta en términos de honor, aunque sí puso fin a la práctica física del duelo en la Argentina.

Durante el combate ambos quedaron gravemente heridos. Se cumplieron 28 minutos y 14 embestidas en total. La fuerte sangría en ambos llevó a que los médicos intervinieran y decidieran el final de la disputa.

Consecuencias civiles y religiosas

El duelo no cerró puertas. Varela exigió públicamente una retractación y reclamó que Biglieri admitiera su error; Biglieri se mantuvo firme en lo escrito. La pelea, lejos de reconducir una ofensa, profundizó la grieta entre ambos.

En términos institucionales, tampoco prosperaron denuncias judiciales: las causas se archivaron y no hubo condenas penales, en parte por la ambivalencia social ante un acto que todavía tenía defensores en determinados sectores.

La Iglesia reaccionó con dureza: Varela llegó a ser excomulgado por su participación en el duelo, una sanción que luego fue levantada, pero que dejó una marca simbólica fuerte sobre el episodio. Ese cruce entre sanción religiosa y ausencia de castigo judicial subraya la época: un país donde normas formales y códigos no escritos convivían en tensión.

El cierre de una costumbre en suelo bonaerense

Que el último duelo formal de la Argentina ocurriera en la provincia de Buenos Aires no es una anécdota menor para aquel medio bonaerense: fue allí, en una quinta de Monte Chingolo, donde quedó sellado el epílogo de una tradición que había acompañado disputas políticas y personales desde el siglo XIX.

El hecho tuvo repercusión internacional: lo cubrieron medios como The New York Times y la BBC, en parte porque varios corresponsales ya estaban en Buenos Aires por una supuesta visita del magnate Aristóteles Onassis (que, finalmente, no se concretó).

La escena, grotesca y folclórica a la vez, mostró lo contradictorio de una sociedad que ya transitaba la modernidad mientras algunas viejas prácticas resistían en rincones concretos.

Hoy, a 57 años, la historia perdura en crónicas, archivos y memorias: el último duelo argentino quedó como un símbolo de cómo la violencia del honor convivió con instituciones fracturadas.

La sangre en la quinta bonaerense marcó no una resolución, sino el final de una práctica; una escena en la que el territorio de la Provincia de Buenos Aires fungió de escenario para cerrar, por fin, una página sin vuelta atrás.